序章 猫はいつもそばに

いつからやったか、はっきり覚えてはいない。

けれど、ふり返れば家のまわりには、いつも何かしら生き物がおった気がする。

犬であったり、猫であったり、金魚や小鳥のときもあったかもしらん。

年度なんてあやふややけど、「いっしょにおった」という事実だけは、今でも胸の底にちゃんと残っている。

暮らしの景色の中に、生き物の気配があるのが当たり前で、気がつけばそれが私の人生を彩ってきたのや。

そして──その記憶の系譜のはじまりに、初代ごんたがいる。

第一章 初代・ゴン太の時代

最初の猫は、ゴン太。

薬屋さんで捨てられていた子猫を

子供たちの遊び相手になればと譲り受ける。

でも、仕事の関係で

私が埼玉から東京へ移るとき、

いったん実家に預けた。

その実家は秋田県のかなーり田舎

春になるとカタクリの花が山の斜面いっぱいに咲く、そんな土地である。

ごんたはそこで、まるで観光案内猫のように人を迎え、送り出した。

近所の人や訪れる人々に可愛がられながら、集落の風景の一部になっていた。

実は、おかんは最初、文句たらたらやった。

「なんで預けるんやったら猫なんか飼うねん」と。

ところが猫の方が人を変えていく。

気がつけば、おかんがいちばんかわいがっていた。

最後には「かわいい、かわいい」と口にしながら、ごんたを見送ったのや。

ゴン太は、“猫は家族であり、風景の一部でもある”──そう教えてくれた最初の存在やった。

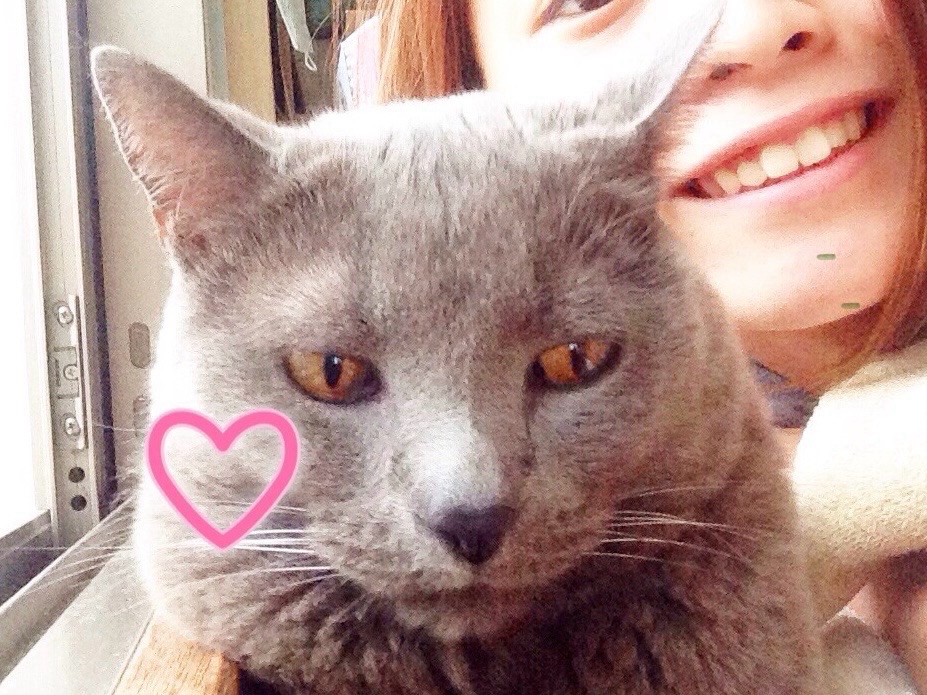

第二章 あらんの時代

次にやってきたのが、アラン。

子供たちは小学、中学生になり、母シングルマザーで

仕事しまくりの時に、この子はどうしてもシャルトリューという猫が欲しくなったわたしが唯一ペットショップから購入したにゃんこだ。

気高く堂々としていて、家の空気をぴしっと締めるような猫だった。

その風格は、まさに“二代目家長”。

モジャが来るまでは、アランがこの家を仕切っていた。

第三章 モジャ少年、アランに学ぶ

その数年後にやって来たのが、ちょっととぼけ顔の子猫・モジャ。(長女が友達家で生まれてしまった野良猫を相談も無しにいきなり連れてきた、、懐かしい出来事)

モジャは小さいころから、アランの背中を見て育った。

アランもモジャも何回かの引越を経験し

たくましくそだっていった。

アランはほんとに病気が多い子だったなぁ。

(腎臓が生まれたときから悪かった)

最期ご飯がたべられなくなって、家族全員で看取っていたときのこと、

不思議なことに──アランが旅立つまさにその瞬間、最後の力をふりしぼってモジャのそばに寄り添った。

「にゃ、にゃ、にゃーにゃにゃうにゃ、」鳴くのもしんどかったはずのアランは、しっかりと声を出し、

それはまるで、「次はおまえに託すで」と言うようなモジャへの引継ぎの時間だった。

その光景を見た私は、胸の奥がジンと震えた。

その瞬間から、モジャはただの弟猫ではなく、“包容力あるモジャおじさん”へと育っていったのや。

第四章 ノノ登場、モジャの包容力

そしてやってきたのが、ふわふわの子犬・ノノ。

猫とどう接していいのか分からないノノにとって、モジャは、おじさんのような師匠だった。

モジャは大らかに受け流し、ときには添い寝、ときには高いところから見守った。

その度量の大きさがあったからこそ、ノノは「猫と暮らす安心感」を自然に学んでいったのやと思う。

第五章 バトンはノノへ

昨秋モジャが虹の橋を渡り──今度はノノがお姉ちゃんとして、新しい命を迎える番になった。

子猫のオレオである。

最初の3日間はケージ越しに匂いを覚えて。

初対面は15分くらいにして、ノノが疲れたらやめて、ののファーストでノノと一緒に横になって休む。

そうやって少しずつ時間を重ねていった。

その姿はまるで、モジャが残してくれた度量をノノが引き継いでいるように見えた。

今ではプロレスごっこでわやくちゃ遊び、気がつけば同じ部屋で眠っている。

こうして「わんにゃんの相性ヒストリー」は、また新しい章を重ねているのや。

エピローグ 命のリレーと感謝

もちろん、すべてが奇跡的にうまくいくわけやない。

相性もあるし、人間側がどれだけ受け入れ準備をするか──そこが本当に大事やと思う。

その上で、心をひらいてくれたノノお嬢さんとオレオ小僧さんに、私は感謝している。

そしてもうひとつ。二人が保護犬・保護猫であったことを忘れてはいけない。

保護犬猫のホストファミリーが命をつなぎ、愛情を注いでくれたからこそ、いま私の家で安心して暮らせている。そして、もちろんそのファミリーに繋いでくれた人の繋がりがある。

ノノが人を信じて甘えることを覚え、オレオが安心して冒険できるのは、その土台のおかげや。

ゴン太→アラン→ モジャ → ノノ → オレオ。

このバトンリレーは、ただの「相性」ではなく、「命をつなぐ系譜」。

不思議で、そして確かなつながりを、私は今日も見届け続けている。